付金华,中国石油长庆油田分公司教授级高级工程师,我校1978级石油地质专业校友。他先后荣获两项行业至高荣誉——第十五届李四光地质科学奖“野外奖”和中国石油第三届“杰出成就奖”,享受国务院政府特殊津贴。四十余载岁月,他扎根长庆油田生产一线,致力于油气成藏科学研究与勘探实践,主持或参与完成国家“六五”至“十五”科技攻关、国家“973”项目、“十一五”至“十三五”国家科技重大专项和中国石油重大专项20多项,在低渗透非常规油气大型化成藏理论领域取得一系列创新成果,为鄂尔多斯盆地苏里格、华庆、姬塬、庆城等超大型油气田的勘探发现与储量大规模增长作出了卓越贡献,有力支撑了长庆油田建成我国最大油气田。

来自李四光故里的“找油人”

1963年1月,付金华出生在湖北黄冈回龙山镇。这个位于大别山南麓的小村庄,正是地质学家李四光的故乡。童年时,他常听长辈讲述李四光打破“中国贫油论”的故事。“那时我就想,长大后也要做这样的‘大地侦探’。”

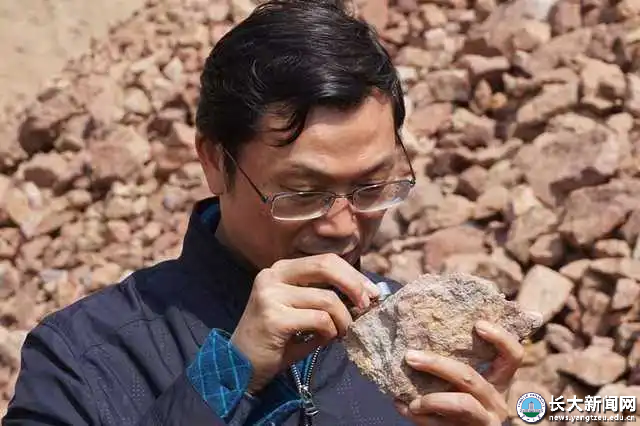

1978年,15岁的付金华考入江汉石油学院(现长江大学前身之一)石油地质专业。在恩师们的指导下,他不仅系统掌握了沉积学、构造地质学等理论知识,更在荆州八岭山、松滋刘家场等野外实习中练就了“火眼金睛”。他至今仍清晰记得,老师带领他们翻山越岭进行地质调查,手把手教授采集岩石标本、观察地层结构等技能。

“最难忘的是大二暑假的实习,”付金华说,“我们连续30天吃住在野外,每天步行20多公里测剖面。老师要求我们仅凭一块岩石标本,就要判断出地层年代和沉积环境。”这种严苛的训练,为他日后破解鄂尔多斯盆地地质谜题打下了坚实基础。

1982年7月,本科毕业的付金华面临诸多选择。当时,大庆油田是众多学子的首选,但他却毅然选择了条件相对艰苦的长庆油田。“李四光先生曾说‘中国西北方出油的希望最大。’我想到那里去,为祖国的大西北贡献自己的力量。”带着这样的信念,付金华踏上了长庆油田的土地,开启了他四十年的“找油”生涯。

硬生生“找”出四个十亿吨级油田

长庆油田位于鄂尔多斯盆地,勘探和开发区域横跨陕西、甘肃、宁夏、内蒙古和山西五省区,总面积约37万平方公里。这里地下虽蕴藏着丰富的油气资源,但储层致密得如同“磨刀石”,油气渗流的孔隙直径甚至不到头发丝的1/30,是典型的低渗、低压、低丰度(“三低”)油气田。要在这样的地质环境中找到大油田,无异于沙里淘金,但石油地质专业一直被学界公认的是要学会“无中生有”,即大胆假设、精准求证的本领。凭借大学期间的扎实专业功底,纵使难度再大,付金华也有一股试一试、闯一闯的勇气和信心。

——陕北的突破:从“磨刀石”中找油

20世纪80年代至90年代,陕北地区安塞、靖安油田的发现,拉开了鄂尔多斯盆地低渗透油藏勘探的序幕。面对复杂的地层构造与油气分布,付金华没有盲从经验,而是沉下心来反复研究前人成果,深入剖析陕北地区的沉积演化史和生烃成储史。他敏锐地意识到,早在一亿多年前,这里曾是一片广阔的湖泊,河流携带着大量泥沙奔涌而入,形成了绵延千里的陆相三角洲群,其规模堪比今天的长江入海口。“这些三角洲的前缘分流河道和河口坝砂体,不仅分布广、厚度大,而且在成岩过程中形成的浊沸石溶孔进一步改善了储油条件,有利于大型岩性油藏富集。”基于这一判断,按照综合研究优选的有利目标,团队加大钻探力度,新增探明石油地质储量7亿吨,总储量达到12亿吨,为陕北老区年产700万吨原油奠定了坚实基础。

——陇东的转机:从“辫状河三角洲”中找油

21世纪初,在陇东地区,老一辈勘探人曾被“陇东主要发育水下扇,难以形成大面积储集体”的传统观点困住十几年,认为这里都是泥石流一样的堆积物,不能形成有规模的好储层。付金华却拿着岩心样本一遍遍地进行比对,提出了与众不同的观点:“这不是水下扇,是辫状河三角洲!”就像黄河下游的辫状河道,这里的砂体像麻花一样拧在一起,形成了连续叠置的“石油千层饼”。这一颠覆性观点,让西峰油田的勘探迎来转机,第一口探井就喷出高产油流,随后在其北部又发现镇北、环江两个亿吨级大油田,在东部落实了合水规模含油区,使陇东地区储量规模达到12亿吨。

——姬塬的逆袭:从“立体囤油塔”中找油

相比陇东,姬塬地区则是长庆油田的“伤心地”。前前后后六次大规模勘探,五次铩羽而归,但付金华偏不服输。他带着团队重新梳理数据,加强油藏分布规律研究,大胆创立了“多层系复合成藏模式”——以烃源岩(即生油岩)为中心,向上、向下均可聚集成藏,犹如一座“立体囤油塔”。按照“立体挖油”的思路,他们在多个层系部署探井,如同在地下架起了“石油电梯”,打通了原本被忽视的多个油层通道。随着勘探不断深入,姬塬地区新增探明储量7亿吨,累计探明石油储量15.7亿吨,形成20亿吨的储量规模,建成千万吨大油田,曾经的“伤心地”变成了如今的“开心塬”。

——华庆的突破:从“石油荒漠”中找油

华庆地区更是挑战重重。这里是中生界湖盆中部,沉积以泥质岩为主,缺乏有效储集体。传统观点认为,湖盆中部砂体稀少,难觅大油田踪迹,是名副其实的“石油荒漠”,但付金华再次打破常规,带领团队跳出固有认知,首次建立了内陆坳陷湖盆中部三角洲及重力流复合控砂理论模型。他们大胆甩开原有勘探格局,优选1.5万平方公里有利区域,沿北西—南东方向部署两条大剖面钻探,迅速落实四条含油砂带,实现了湖盆中部勘探的重大突破——亿吨级华庆大油田浮出水面。2017年,勘探向西向东继续扩张,南梁—华池地区再获重大进展,累计探明储量达9.96亿吨,储量规模稳定在12亿吨以上。

“石油的问题,归根结底是地质问题。只要我们不断深化对地质规律的认识,在实践中总结,在总结中提升,就一定能找到油气田。”从陕北到陇东,从姬塬到华庆,付金华和他的团队一次次用理论创新破解难题,一次次用科学实践打开新局。他们在祖国西北这片“三低”荒原上,硬生生“找”出了四个10亿吨级大油区,为中国能源版图增添了浓墨重彩的一笔。

发现中国最大的页岩油田

页岩油,被誉为“藏在生油层内的石油”,是全球油气勘探开发中最具挑战性的领域之一,而中国的陆相页岩油的开发更是难上加难——储层复杂多变,厚度忽厚忽薄,如同藏匿于迷宫中的珍宝。如果将北美海相页岩油比作整齐排列的书架,那么我国的陆相页岩油更像是堆满杂物的储藏室。

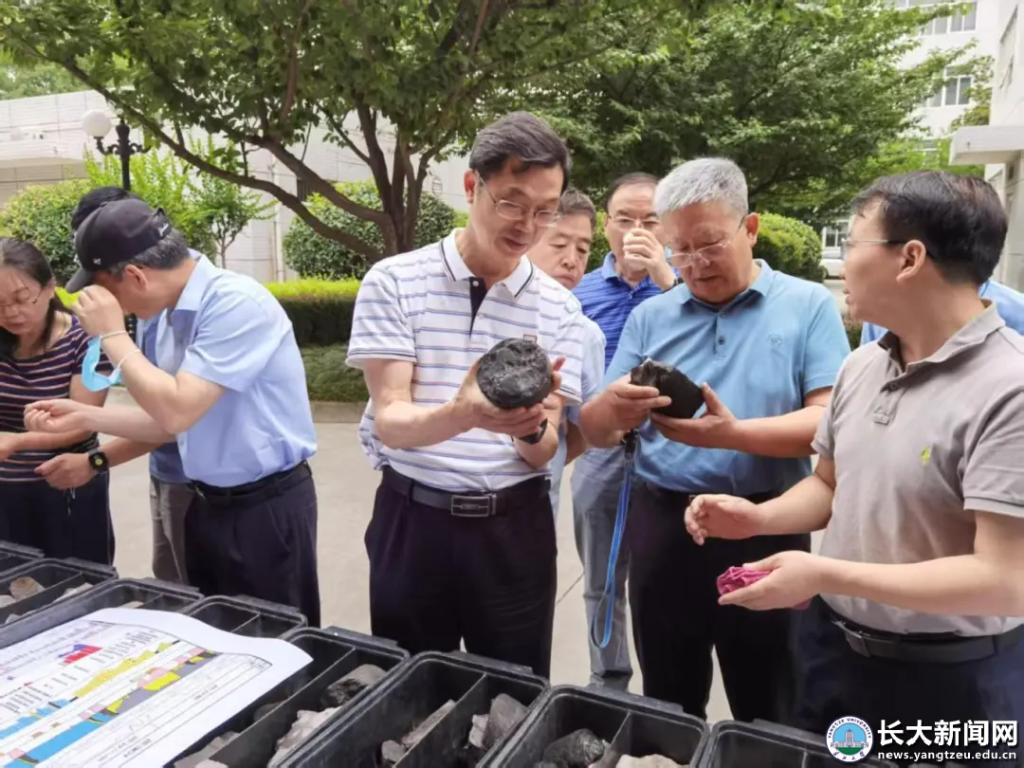

延长组长7页岩油的勘探开发,一直是业界公认的“硬骨头”。其储层更加致密,油气运移路径曲折,富集机制不明,多年来研究虽多,却始终未能取得实质性进展。“别人觉得难,我倒要试试!”2011年起,付金华带着团队扎根黄土塬,一口气打了30口“全取芯井”,每口井都完整取出地下几百米的岩心柱,开展包括有机地球化学、储层微纳米孔喉结构、可动流体饱和度等在内的20余项配套实验分析与综合研究。

“那段时间,我们化身‘地下考古队’,给大地做‘CT扫描’,从只有头发丝1/500大小的纳米级孔缝中寻找石油的踪迹。”通过大量数据积累与深入分析,团队发现,火山活动与水中有机物的自然聚集,是形成大量富含有机质岩石的关键。基于这一认识,付金华提出了一个全新的理论构想:广阔的古湖盆中,细小的砂石和泥质层层叠加,形成了像书页般的致密岩石,这些岩石中密布着极小的孔隙和通道,正是页岩油的主要储存空间。

结合实验室模拟与实地勘探经验,付金华进一步创建了一套全新的页岩油富集模式学说——“丰富的有机质持续供油,微小孔隙共同储油,油气不断集中,源岩与储层紧密耦合。”这一创新性认识,标志着人们对页岩油的认知,实现了从“单一烃源岩”到“源储一体”的重大转变,也意味着我国页岩油勘探迈入了系统化、科学化的新阶段。

有了“藏宝图”,接下来就是如何“挖宝”。页岩油藏在复杂的微纳米孔隙中,开采难度极大。付金华提出“两步走”策略:第一步,用直井探明地下“储油地图”;第二步,派遣水平井“钻山打洞”,沿着页岩层水平延伸上千米,犹如在地层中“撑开一把伞”,为隐藏在岩石微孔中的原油构建四通八达的“路网”。通过水力加砂压裂的方法,原本“沉默”的页岩层一下子活跃起来,单井产量噌噌上涨,仿佛把一根滴水的小水管换成了喷涌的大龙头。

2019年9月29日,中国石油集团在油气勘探重大成果发布会上宣布:鄂尔多斯盆地长7生油层系内,发现了储量达10亿吨的庆城大油田!这一发现如同一束耀眼的光芒,照亮并引领了我国页岩油气勘探开发的全新方向,而付金华个人亦喜摘“油气勘探重大发现特等奖”桂冠。

“页岩油就像倔强的孩子,你得懂它的脾气,才能让它‘乖乖’出油。”这是付金华经常挂在嘴边的一句话。在他的推动下,2022年,庆城页岩油探明储量达到11.54亿吨,占全国页岩油的2/3,年产油量超过220万吨,成为长庆油田的“十四五”产量担当。而今,庆城页岩油田已被建成国家级页岩油示范基地,成为我国非常规油气开发的行业标杆。

在天然气勘探方面,付金华同样建树颇丰。他创建的“广覆式生烃、复合连片成储、聚群式富集”陆相天然气成藏理论,指导苏里格气田连续十年每年新增探明储量超5000亿方,累计探明储量达4.72万亿方,是我国目前储量最大、产量最高的气田,成为国家“西气东送”的先锋气。

担当能源安全重任

——从技术创新到团队协作

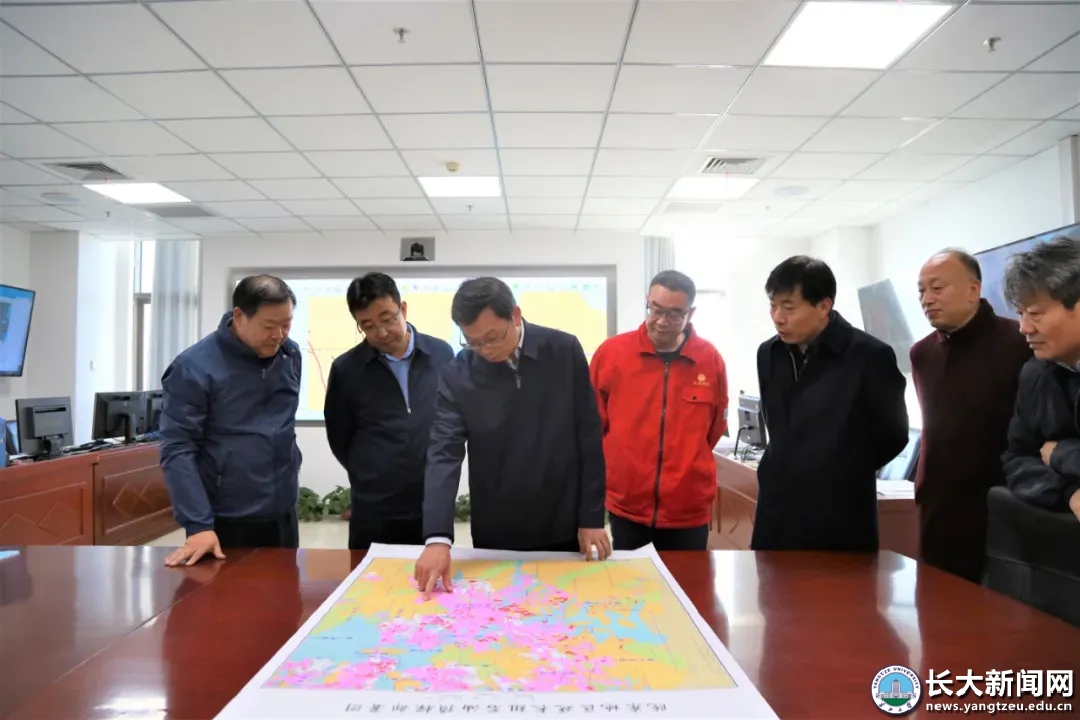

作为长庆油田勘探的主管领导和科技带头人,付金华始终坚信:“在现场,才能真正了解生产的需求和遇到的难题,科研方向才不会偏。”他经常深入生产一线,与基层工人和技术人员一起探讨问题、寻找解决方案。在他的带领下,长庆油田研发的全数字地震和非纵地震勘探技术、低渗透油气层测井快速识别和产能预测技术以及定点多级与复合酸压关键压裂技术等被广泛应用,有力支撑了油田连续12年稳产6000万吨以上。

油气田的勘探与开发是一项复杂的系统工程。发现大油田,从来不是哪一个人“单打独斗”的结果。在付金华的推动下,长庆油田搭建起开放式大科研平台——数字化油气藏研究与决策支持系统,打破部门数据壁垒,实现多学科协同研究。通过这个平台,不同学科的科研人员能实时共享数据,一起攻克难题,大大提高了研究效率和决策的科学性,为油田的高效开发注入了源源不断的创新动能。

四十年的坚守,付金华收获诸多荣誉:国家科学技术进步奖一等奖2项、二等奖1项,省部级一等奖5项;第一作者发表论文36篇,出版著作4部,获授权国家发明专利5项等,但他最看重的或许是这一串数字:长庆油田每年新增石油三级储量超10亿吨、天然气储量超6000亿方,占全国新增储量的1/3以上;2024年,长庆油田油气产量达到6500万吨当量,占国内总产量1/6,创造了中国最大油气田历史新高度。

——从感恩母校到传承薪火

“我能够尽到一名‘找油人’的责任,这一切都得感谢母校长江大学的培养。虽然那个年代学校同全国各行各业一样条件艰苦、物资匮乏、信息不畅,却为我们提供了最优厚的教育资源与最优质的学习环境,是母校教会我两个道理:石油在地下,更在人的心中;找油需要技术,更需要坚守。”

从青涩学子到油田高管,付金华的身份虽变,但对母校的赤子情怀始终未改。一直以来,他关注着母校的学科建设,在促进长庆油田与母校合作发展方面,积极发挥桥梁和纽带作用。面对年轻的石油行业学弟学妹们,这位优秀学长寄语殷切:“认准一个目标,就要脚踏实地向下扎根,努力地向上生长,在学中干,在干中学,突出一个‘干’字。我们石油人的使命,就是要把‘能源饭碗’牢牢端在自己手中。”

从长庆油田退休后,如今62岁的付金华仍在续写“找油人生”。他是中国石油大学、西北大学、长江大学的特聘教授,主要为在校博士、硕士们提供现场生产实践指导,并为重要科研项目提供咨询意见。他希望趁生之年毫无保留地将自己的知识与经验传授给年轻一代,为我国能源发展注入更多新鲜血液。

从“贫油论”的破除者到“页岩油革命”的引领者,付金华这位石油地质人,服务国家战略需求,坚持自立自强的科技创新,以地质锤为笔,用鄂尔多斯盆地作纸,花四十年时间,用自身作注脚,生动诠释了什么是“把论文写在祖国大地上”,谱出了一代中国石油人最壮美的找油诗篇。(社会合作处供稿)

(审核 吴浙 编辑 李胜杰)