□档案馆(校史馆) 戴晶晶 刘逸

“迎着红日,迎着长江,今天汇聚荆楚,明日奔赴强国战场。胸怀祖国,志在四方……不怕艰苦,何惧风霜,愿献出青春热血,为祖国繁荣富强……”这首激昂奋进的歌曲,正是长江大学校歌。在学校重大典礼和活动的现场,全体师生齐声高唱校歌,早已成为了一项庄重且极具仪式感的传统。自诞生之日起,这首校歌便化作强大的文化基因,深深镌刻在长达75载的学校记忆之中,生动见证了长大学子“学石油、爱石油、献身石油”的坚定信念和炽热赤子之心。

长江大学石油教育起始于新中国成立初期。伴随着石油工业蓬勃发展的步伐,学校历经多次搬迁与更名。在北京启航,在大庆、江汉投身石油会战,足迹辗转南北,最终落户荆州。从最初的北京石油工业专科学校,历经北京石油地质学校、大庆石油地质学校、江汉石油地质学校、江汉石油学院,再到长江大学,一路艰苦创业。在能源领域的漫漫征途上,长江大学石油教育事业的发展,宛如一部波澜壮阔的史诗,一路续写着饱含家国情怀的“石油精神”,培育出众多具有创业精神、创新能力的“两创”特色人才。75载风雨兼程,75载拼搏奋进,75载累累硕果,生动诠释了“求实、进取、创业、报国”的长大精神。

苦干拓荒,开启艰难创业之路(1950-1952年)

新中国成立初期,百废待兴,石油工业基础薄弱,发展极为缓慢,面临着严峻的挑战。彼时,国内石油资源匮乏,技术落后,人才短缺,然而,国家对能源的迫切需求如同声声战鼓,催生出一股无畏艰难的创业热情。在这样的背景下,石油教育的拓荒者们挺身而出,新中国第一所培养石油工业专门人才的高等学校——北京石油工业专科学校应运而生。从此,一段传奇的办学迁校史拉开帷幕。

当时的中国,既缺乏办学经验,也缺少教育资源,但创业者们迎难而上。1950年初,燃料工业部石油管理总局呈报中央人民政府财政委员会,要求开办地球物理勘探训练班,8月即获批准。9月,中央燃料工业部石油管理总局在上海开办高级地球物理勘探训练班,该班被称为“高探一班”。著名地球物理学家、中国科学院院士翁文波任班主任。该班招收学员26人,于1950年9月正式开学,1952年4月毕业,自主培养出我国首批地球物理勘探专业人才。校舍为石油管理总局上海办事处职工宿舍一个单元,上下两层。教室则设在上海交大,学生每天坐公共汽车上课,条件十分简陋。在开办“高探一班”的同时,石油管理总局在北京组织开办材料管理训练班,原锦州石油专科学校开办了炼油专修班。这些训练班的开办,为北京石油工业专科学校的成立奠定了基础。1951年11月,这些分散的教学点在北京合并,组建成北京石油工业专科学校,其任务是为石油工业培养地球物理勘探、器材管理和炼油等方面的专门人才。

为适应石油工业急需大量干部的情况,各种各样的训练班开办,所设的专业有材料管理、地球物理、炼油机械、俄文等。学校成立后,根据石油工业的发展,加快了石油专业技术人才的培养步伐。首先是对从其他大学调转到北京石油工业专科学校的学生继续进行专业教学,使他们迅速成为石油勘探方面的急需人才。其中包括由重庆大学化工系炼油专业改学地球物理勘探专业的“高探二班”、由重庆石油专科学校石油钻采、石油机械专业改学地球物理勘探专业的“高探三班”,以及兰州大学、西北大学俄文专业改学石油工业生产知识和俄语翻译的“俄文班”。

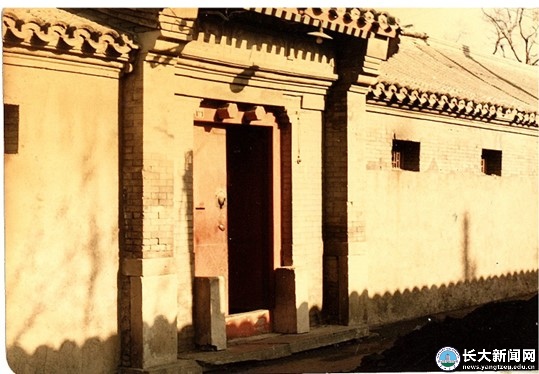

1951-1952年北京石油工业专科学校校址

学校初创时期,校长由留美回国的化工博士温可门担任。全校教职工仅9人,大多来自石油总局及其他训练班;没有校舍,就租用秦老胡同的一幢四合院民房,当时除有几间较大的房间作为教室、宿舍、饭厅外,没有实验室及操场;没有相应教师,就请有关的工程师兼课;没有操场,胡同就是很好的跑道。由于校舍小,学生和教职工少,办学条件差,人们便把学校称为“小石油”。“小石油”是当时同学对母校的爱称,也是学校在建校初期现实情况的反映。后来,每当人们一提起“小石油”就倍感亲切,因为就是这所学校,为国家培养了最早一批急需的石油专业技术人才。就在这样穷干、苦干的两年中,学校培养出了500多余名干部,他们被分配到祖国各地。

接续奋斗,对接国家人才需求(1953-1965年)

1952年12月,石油管理总局呈文燃料工业部,为了适应国家对一线应用人才的需求,请求将北京石油工业专科学校改办成一所石油中等专业学校,校名暂定为北京石油工业学校,学制三年。由于原校址狭隘,有碍发展前途,于是决定在别的地区耕地建校。1952年12月18日,石油管理总局正式下达建校任务书,核定1953年投资额为20万元,基建面积8466平方米。

第一个五年计划开始时,培养干部也必须适应全国社会主义建设计划,质量也必须大大提高。1953年春,北京石油工业学校开始了建校工作,校址选在北京原通县辖区的定福庄,购地273亩。1953年7月,教育部发出通知,要求中等专业学校的专业设置尽量集中。于是,燃料工业部将学校的专业类型定位石油地质勘探类,校名改为中央人民政府燃料工业部北京石油地质勘探学校。1953年夏,学校由秦老胡同搬至定福庄。1953年9月,新招收的学生在新校址定福庄正式开学。在半是田野、半是工地的校园里,举行了开学典礼。

1953年建校时,只有一幢教学大楼、教职员宿舍楼,以及大饭厅、浴室;教学大楼兼教职员办公及学生宿舍,实验及体育设备极其缺乏。没有道路、没有运动场、没有图书馆,甚至没有一棵树;电灯、自来水、暖气都在建设中,到处是一片繁忙的建设景象。“小石油”勤俭建校的风气一直都在,同学们每周自觉参加三次义务劳动,搬砖、扛木头、抬下水道管子,什么活儿都抢着干。没有道路,自己修,“青年路”“勘探路”都是自己动手修筑和命名的。教学大楼北面碗口粗的柳树,都是学生用双手种的。1954年学校教学楼、宿舍楼、办公楼、实验室、体育场等基本上满足需要。

1954年北京石油地质学校校址——通县定福庄(现中国传媒大学)

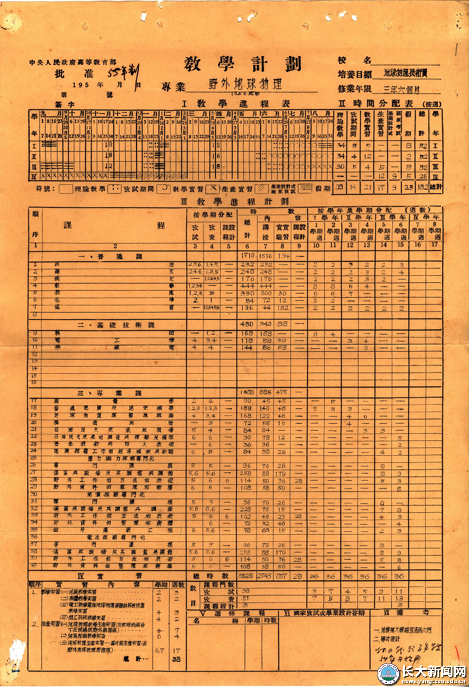

同年9月,学校改名为北京石油地质学校。这一时期,学校管理逐步规范,设施不断完善;根据教育部《中等专业学校章程》,建立了校务会议制度。根据石油工业发展对人才的要求,按照重视生产教学、进行教学改革、提高教学质量的指导思想,学习借鉴原苏联同类专业的办学经验,对原有教学计划进行了较大修订,细化专业设置,扩展专业课程,按照生产现场要求制订学生培养方案。

1955年由国家教育部批准的野外地球物理专业教学计划

学校十分重视学生动手能力培养,注重加强实验室建设;开展丰富多彩的思想教育活动;创建高素质的教师队伍;坚持在实践中办学,培养能文能武的勘探人才,取得了丰硕的成果。这一时期共培养毕业生两千余人,在祖国最需要的时候,全都投身到了建设石油工业的洪流之中,涌现出了一大批报效祖国、乐于奉献、成就突出的校友。

辗转征途,服务国家能源战略(1965-1972年)

与其他高校不同的是,学校有着独特的办学轨迹——它的校址随着国家石油战略的重心而转移。这种流动性看似放弃了优越的地理位置优势,不利于办学,实则成就了学校独特的办学优势和特色。

自力更生、艰苦创业。1964年10月,石油部领导向学校传达了迁校大庆的决定,要求学校立即着手在大庆的建校工作。1965年,学校响应全国石油大会战号召,根据我国石油工业发展需要,北上大庆。从办学多年、条件更优的首都北京整体搬迁到条件一落千丈的石油前线,这是对学校的一次严峻考验。从建校到搬迁,只用了六个月时间。从领导到教师,从学生到家属,全部搬到了大庆。这次搬迁共迁走了六千件家具和一千三百箱物资,共装了五十二节车皮。

1965年5月起,学校组织师生到大庆开展建校劳动。在短短5个月内,完成了建校任务。5月初的大庆地区依然寒冷,第一批师生350人开到建校基地来,看到的是茫茫草原一片,既没有一间房子,也没有一件工具,大家又不懂得建校技术。于是,他们在大庆油田研究院的地下室落了脚,动手搭建起了第一个窝棚,作为建校筹建处。接着在草原上捡来了破铁片当瓦刀,垒起了炉灶,搭起了临时食堂和工棚。克服了气温低、条件差等困难,师生用极高的热情和干劲完成打土坯、盖房子,在时间紧、任务重的情况下提前完成建校任务。

在大庆参加建校的师生带着工具奔赴打土坯工地

奋战在石油会战前线。1965年9月,石油部正式下达有关迁校事宜的文件,决定将学校改名为石油工业部“大庆石油地质学校”,校址选定在安达市(现大庆市)让胡路大庆油田研究院南侧。学校总建筑面积初步定为15462平方米,在校学生规模定为800-1000人,设石油地质、野外地球物理、矿物地球物理、地球物理勘探仪器制造与维修4个专业,并决定从1963年入学的学生开始,改为半工半读,学制4年,同时规定学校由松辽石油勘探局负责管理。1965年学校在黑龙江省哈尔滨、齐齐哈尔、安达等8个县市招收新生200名,开学时在校学生为720人。9月23日,学生在新校舍正式开学上课。

在“大庆精神”的发源地,学校亲历了中国石油工业发展的黄金时期。许多学生直接参与到大庆油田的开发建设中,实现了理论与实践的完美结合。

需要我们在哪里办学,我们就把学校办到哪里。1970年初,石油部在湖北组织找油大会战,学校主动请战,石油部批准决定学校到石油大会战中办学。3月,根据石油部的决定,学校开始从大庆迁往湖北江汉油田,组建成“五七”油田会战总指挥部第三分指挥部第十二营,即教导营,参加三线找油大会战。1971年9月,根据“五七”油田三分部的决定,教导营由枣阳迁至当阳育溪镇,办学条件十分艰苦。

学校在搬迁过程中,在没有校舍,家具和设备大部分还没有运到的情况下,能不能马上接收学员,投入会战?在困难面前,是“等、喊、看”,还是“争、抢、干”,学校及时组织教职工学习,大讲在三线找油会战的重要性,大讲“发展石油工业,还得革命加拼命”,大讲大庆精神,大讲开门办学的重要意义。号召大家以大庆人为榜样,发扬艰苦奋斗、勤俭办学的精神,做到有条件要上,没有条件创造条件也要上。没有校舍就借住民房,分居八个点,横跨湖北枣阳和河南唐河两个县。广大教职工下火车后,一不问吃,二不问住,立即投入紧张的开学准备。陆续运到的八十多个火车皮的器材、设备和家具,全靠自己人抬肩扛搬到驻地。教师们白天参加搬迁,晚上点起烛火赶编讲义。经过两个多月的紧张准备,迎来了第一批三百名工农兵学员,同时办起了地质队、地震队、综合研究队和化验室,承担了河南南阳盆地部分生产科研任务,积极投入了会战。地震队车装钻机不足,师生就土法上马,用“人推磨”的方法打地震炮井。司机不足,就骑自行车,一人开两辆汽车。没有教室,就树荫当课堂,黑板挂树上;没有课桌椅,就坐马扎凳,讲义夹垫腿上,师生们豪迈地说:“蓝天下面当课堂,树下床头学习忙。严寒酷暑何所惧,大庆精神放光芒。”

1971年9月,学校又搬到了当阳淯溪镇。这是个丘陵地区,坡陡路滑,阴雨连绵,汽车进不去,也出不来。住房少,更没有教室,没水没电。师生们并没有被困难吓倒,运送物资的汽车上不去,就人推绳拉,硬是把汽车拽上山头。为了能在山头站住脚,坚持把学校办下去,全体教职工、家属,用愚公移山的劲头,男女老少齐出动,挖沟填坑,运石修路,种粮种菜,植树绿化。在建校过程中,继续接收第四期工农兵学员。房子不够,在破牛棚上课,在破席棚里吃饭。为了有利于在生产第一线办学,1972年4月,学校第三次搬迁到了靠近江汉油田的江陵县。

从1970年到1972年,学校进行了三次大搬迁,坚持在会战中办学。在动乱的年代里,学校克服重重困难,紧紧围绕生产现场对人才的需要,始终坚持年年招生,采取灵活多样的办学方式,边搬迁、边办学,大胆创出一条办石油地质学校的路子,办一所教学、生产、科研及军事四结合的具有军事编制形式的学校,为全国各油田探区培养了八百多名技术人才,使油田专业技术人员紧缺的状况有所缓解,为石油工业发展尽了一份力量。

扎根荆楚,迎来全新发展机遇(1972-2003年)

1972年3月,江汉油田根据石油部意见,决定将教导营搬迁到湖北省江陵县东门外原荆州农校旧址,校名改为江汉石油地质学校,为江汉石油管理局所属二级单位。学校确定的办学方案是:设地质、地震、测井三个专业,在校生规模为1000人,普通班学制2-2.5年,短训班1年,以招普通班为主。从此,学校进入稳定的发展时期。这次搬迁看似偏离石油主产区,却让学校获得了新的发展机遇。江汉油田的开发建设为学校提供了新的实践基地,也拓展了学校的学科领域。

八年来,学校坚持组织广大教职工和工农兵学员一起参加石油会战,让他们和石油工人一起摸爬滚打,学习铁人一不怕苦、二不怕死的革命精神,敢冲敢打的战斗风格,三老四严的革命作风。地质专业101地质队的教师,连续三年,带领工农兵学员到鄂西山区,进行开门办学,他们和石油工人并肩战斗。鄂西山区交通不便,他们发扬人抬肩扛精神,硬是带领学生把几汽车的设备物品搬运到山上。山高谷深,野外工作常常要攀悬崖,过险滩,教师们总是首先关心学员安全,争抢干重活,干危险活。工作多,教师们就一人干几种工作,既当教员,又当地质工、发电工,还当炊事员、采购员,主动挑起管思想、管教学、管生产、管生活的“四副担子”。白天和学员一起出工,攀山越岭搞勘探、搞教学,晚上不顾疲倦备课到深夜。

1978年4月,教育部以(78)教计字335号文下达《关于同意恢复和增设普通高校的通知》,批准江汉石油学院在原江汉石油地质学校的基础上建院,校址定在湖北江陵县,由石油部和湖北省双重领导,以石油部为主。据此,江汉石油学院即正式成立。同年6月,石油部下达了《关于江汉石油学院计划任务书的批复》,批准学院规模为在校生3000人,设置9个专业,规划建筑面积12万平方米,总投资1300万元(不包括教学仪器、实验设备、家具等)。1978年,学校升格为江汉石油学院,正式进入本科院校序列。由此,学校快速发展,形成了以石油、地质为特色的学科体系。教学改革向纵深发展,教学质量稳步提高,科学研究突飞猛进,综合办学实力大大增强。1998年学校本科教育顺利通过国家合格评估。2000年,学校划归湖北省管理,开启了新的发展征程。

二十世纪八十年代江汉石油学院校园风貌

2003年4月,长江大学合并组建,自此开启石油教育的全新篇章。石油教育的光辉愈发闪耀,鲜明的石油特色成为学校发展的核心标识。学校在石油相关学科建设方面成果显著,学科专业体系不断完善,拥有多个省级优势特色学科群、重点学科、一流本科专业和特色专业。在教育部第五轮学科评估中,石油与天然气工程学科实现历史性突破,位列全国同学科前列。学校办学坚持“四个面向”,做好“四个服务”,主动服务国家重大能源战略需求和湖北省经济建设,发挥学科优势,持续开展产学研合作研究,把论文写在祖国大地上,为保障国家能源安全和地方经济发展做出了重要贡献。

75年前,北京石油工业专科学校勇毅地踏出我国石油教育的开篇之步,一幅“为祖国探寻油脉、为民族争得荣光”的壮丽奋进画卷徐徐铺展。75载悠悠岁月,从冰天雪地、广袤无垠的大庆田垄,到温婉秀丽的长江流域,原江汉石油学院即便历经多次迁校与校名更迭,却始终将“国之大者”深植心间。它如一位矢志不渝的行者,紧紧守护着“我为祖国献石油”的赤诚初心,忠实践行服务国家重大战略需求的神圣使命,与国家能源工业的发展紧密相依,同频共振。

展望未来,长江大学石油教育将继续秉承“石油精神”,聚焦国家能源安全,在时代的浪潮中乘势而上,为加快推进石油与天然气工程一流学科建设,为石油工业的蓬勃发展,以及石油高等教育事业的持续壮大奉献更为磅礴的力量,续写更为辉煌的能源报国新篇章。

(本文根据《学校办学历史与办学理念》(湖北人民出版社,2007年9月第一版,主编朱汉卿)和档案馆馆藏史料整理编撰而成)

(审核 文启华 编辑 李胜杰)